Accede a vídeos, infografías, artículos, ensayos, informes y a multitud de datos relacionados con la geopolítica, la economía, la energía y los recursos naturales

El Ártico: La última frontera estratégica del siglo XXI

El Ártico se ha convertido en el nuevo epicentro de la geopolítica mundial. El deshielo abre nuevas rutas marítimas estratégicas, facilita el acceso a enormes reservas de gas, petróleo y minerales, y despierta tensiones entre potencias como Rusia, Estados Unidos, Canadá, China y la Unión Europea. En este artículo analizamos por qué esta región, antaño remota e inaccesible, se perfila como la última frontera estratégica del siglo XXI y cómo su futuro definirá el equilibrio global en materia económica, energética y militar.

ARTÍCULOGEOPOLÍTICARECURSOS NATURALES

José Manuel Cueto González

9/27/202520 min read

El deshielo del Ártico está transformando este territorio en un espacio clave para el comercio, los recursos naturales y la seguridad internacional. Lo que antes era una región inhóspita e inaccesible, hoy se perfila como una de las principales áreas de disputa geopolítica del siglo XXI.

La historia de la humanidad está profundamente ligada a los cambios climáticos. Lejos de ser un fenómeno secundario, el clima ha condicionado migraciones, rutas comerciales y hasta el surgimiento de nuevas civilizaciones.

Un ejemplo paradigmático es la última glaciación (aprox. 110.000 – 10.000 a.C.). Durante este periodo, el descenso del nivel del mar permitió la aparición de un corredor terrestre en el Estrecho de Bering (Beringia). A través de él, grupos humanos procedentes de Asia llegaron a América hace unos 20.000 años, dando inicio a un proceso de expansión que transformó de manera irreversible la demografía y la historia de ese continente. El clima, en este caso, no fue solo un condicionante: fue el detonante de una nueva etapa para la humanidad.

En el siglo XXI, la situación se repite bajo un prisma diferente. El deshielo acelerado del Ártico, consecuencia directa del cambio climático, está generando una nueva ventana de oportunidades y riesgos. Lo que durante siglos fue un espacio inaccesible comienza a perfilarse como un corredor estratégico para conectar el Atlántico y el Pacífico, reduciendo tiempos y distancias en el comercio global. Este cambio climático no solo pone en cuestión la sostenibilidad del planeta, sino que también reconfigura el tablero geopolítico mundial, donde las potencias ven en el Ártico un espacio clave para el comercio, los recursos naturales y la seguridad internacional.

Estrecho de Bering (Beringia)

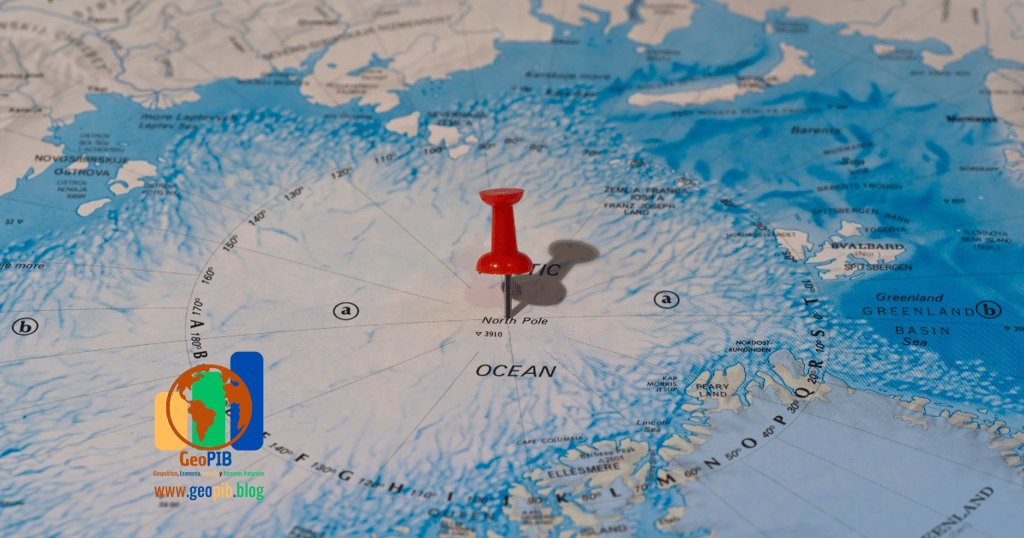

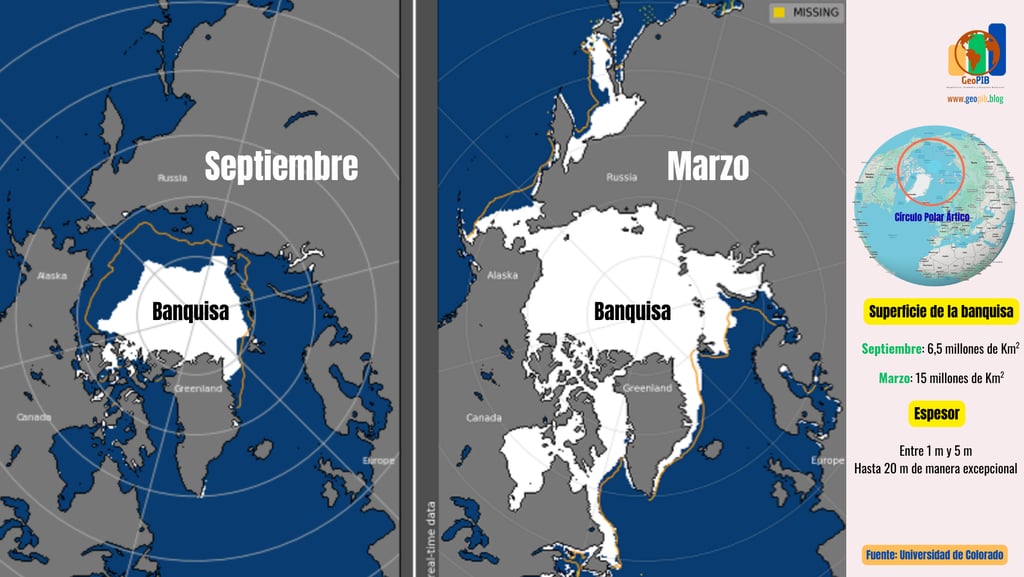

El Ártico no es un continente como la Antártida, sino un océano helado rodeado de tierra firme. Su superficie alcanza los 15 millones de kilómetros cuadrados en invierno, cuando la banquisa (la capa de hielo marino flotante) se expande al máximo. En verano, la extensión se reduce a menos de la mitad, unos 6,5 millones de km², y el retroceso del hielo es cada vez más acusado debido al calentamiento global.

El clima es extremo. En invierno, las temperaturas medias pueden descender hasta los –40 °C, con noches polares de meses de duración. En verano, la media apenas supera los 0 °C, aunque en algunas zonas continentales próximas al Círculo Polar Ártico se alcanzan los 10 °C. La banquisa, antaño estable y gruesa, se ha vuelto más frágil y delgada: el hielo multianual está desapareciendo, dejando un océano más expuesto a la navegación y a la explotación de recursos.

Una de las claves para entender este proceso es que el Ártico se calienta a un ritmo cuatro veces más rápido que la media global (según un estudio publicado en la revista Nature - Communications Earth & Environment). Este fenómeno, conocido como amplificación ártica, se debe a varios factores: cuando el hielo marino se derrite, deja al descubierto el océano oscuro, que absorbe más radiación solar en lugar de reflejarla, lo que acelera el calentamiento. Además, los cambios en la circulación atmosférica y oceánica contribuyen a retener aire cálido en la región. Por su posición en el extremo norte del planeta, estos mecanismos se retroalimentan, convirtiendo al Ártico en un termómetro adelantado del cambio climático.

Banquisa Ártica

Desde el punto de vista político, el Ártico se encuentra rodeado por ocho Estados soberanos:

Rusia, con la mayor costa ártica.

Estados Unidos, a través de Alaska.

Canadá, con el complejo archipiélago del Noroeste.

Dinamarca, gracias a Groenlandia.

Noruega, con la estratégica isla de Svalbard.

Suecia, Finlandia e Islandia, que aunque no tienen salida directa al Océano Ártico, forman parte activa de su gobernanza.

Todos ellos conforman el Consejo del Ártico, creado en 1996 mediante la Declaración de Ottawa, es el principal foro de cooperación internacional en la región. No es un organismo con poder de decisión vinculante, pero sí constituye la plataforma más influyente para abordar los grandes retos del Ártico: desde la protección medioambiental hasta el desarrollo sostenible y la investigación científica. Su estructura incluye tres tipos de actores: Estados miembros, comunidades indígenas y Estados observadores.

Estados miembros: son los ocho países que rodean el Ártico. Rusia, Estados Unidos (Alaska), Canadá, Dinamarca (Groenlandia), Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Estos Estados son quienes toman las decisiones principales, ya que su territorio está directamente vinculado con el Círculo Polar Ártico y poseen intereses estratégicos en la región, desde la explotación de recursos hasta la gestión de nuevas rutas marítimas.

Comunidades indígenas: seis organizaciones de pueblos originarios tienen estatus de participantes permanentes. Representan a los inuit, samis, aleutianos, chukchis, entre otros. Este reconocimiento es único en el derecho internacional, pues les otorga voz directa en las deliberaciones, al mismo nivel de influencia que los Estados miembros (aunque sin voto). Su presencia es clave para defender los derechos, modos de vida y conocimientos tradicionales de quienes llevan siglos habitando el Ártico y que son los más afectados por el cambio climático.

Estados observadores: más de una docena de países y organizaciones internacionales (entre ellos China, Japón, Corea del Sur, India, Alemania, Francia, Reino Unido, España...) participan como observadores. Aunque no tienen capacidad de voto, su papel es relevante porque aportan financiación, investigación y peso diplomático. La presencia de potencias asiáticas y europeas refleja hasta qué punto el Ártico ha dejado de ser un asunto exclusivamente regional para convertirse en un interés global.

En conjunto, el Consejo del Ártico funciona como un espacio de diálogo y cooperación que busca mantener la región como una zona de paz y colaboración científica. Sin embargo, su capacidad se ha visto limitada en los últimos años por las tensiones geopolíticas, especialmente tras la guerra en Ucrania, que ha congelado en parte la cooperación con Rusia, el país que posee la mayor costa ártica.

Consejo Ártico

El Ártico ha sido durante milenios el hogar de pueblos indígenas como los inuit, los samis o los chukchis, que desarrollaron modos de vida adaptados a uno de los entornos más hostiles del planeta. Sin embargo, para el mundo occidental, esta región fue durante siglos un territorio desconocido, envuelto en misterio y leyenda.

A partir del siglo XV, las potencias europeas comenzaron a mirar hacia el norte en busca de un sueño: encontrar un paso marítimo hacia Asia que acortara las rutas de comercio de especias y seda. Esta ambición dio origen a numerosas expediciones, muchas de ellas marcadas por la tragedia. En 1497, John Cabot, al servicio de Inglaterra, exploró las costas del actual Canadá, abriendo la senda a nuevas tentativas. Durante los siglos XVI y XVII, marinos ingleses, holandeses y españoles intentaron sin éxito franquear el llamado Paso del Noroeste, atrapados una y otra vez por el hielo.

El siglo XIX marcó la época dorada, y también más dramática, de la exploración ártica. La expedición de Sir John Franklin (1845), destinada a cartografiar el Paso del Noroeste, terminó con la pérdida de sus dos barcos y toda su tripulación, un misterio que perduró más de un siglo. Al mismo tiempo, los noruegos protagonizaron algunos de los grandes hitos: Fridtjof Nansen, que en 1893 se adentró en el hielo a bordo del Fram para demostrar la deriva polar, y Roald Amundsen, que en 1906 consiguió completar el Paso del Noroeste por primera vez en la historia.

En paralelo, el Paso del Noreste, a lo largo de la costa siberiana, fue explorado por navegantes rusos desde el siglo XVIII, aunque no se consolidó como ruta viable hasta el siglo XX con el apoyo logístico de la Unión Soviética.

La exploración del Ártico fue un desafío de resistencia y ambición. Los navegantes buscaban rutas comerciales, prestigio y poder, pero lo que encontraron fue un territorio implacable que puso a prueba los límites humanos y tecnológicos de cada época. Hoy, el deshielo abre por primera vez la posibilidad real de convertir aquellas rutas soñadas en corredores estratégicos del comercio global.

Roald Amundsen (Paso del Noroeste)

Geopolítica

El Ártico, tradicionalmente considerado un espacio remoto e inhóspito, se ha convertido en una de las regiones más estratégicas del planeta. El deshielo acelerado, consecuencia directa del calentamiento global, ha abierto un nuevo tablero geopolítico donde confluyen intereses comerciales, económicos y militares. Lo que antes era una frontera natural casi inaccesible, hoy se vislumbra como un corredor crucial y una reserva de recursos capaz de alterar el equilibrio mundial.

Desde el punto de vista del comercio, las rutas marítimas del Ártico, especialmente la Ruta del Mar del Norte, que une el Atlántico con el Pacífico a través de las aguas rusas, se perfilan como alternativas más cortas y baratas al Canal de Suez y al Canal de Panamá. La posibilidad de que estos corredores se mantengan navegables durante varios meses al año representa un cambio disruptivo para el transporte global y la logística internacional.

En cuanto a los recursos naturales, el Ártico alberga una de las mayores reservas inexploradas de hidrocarburos del planeta: el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) estima que la región podría contener alrededor del 13 % del petróleo no descubierto y el 30 % del gas natural aún por hallar. Además, posee minerales estratégicos (tierras raras, níquel, cobre, uranio...) que son esenciales para la transición energética y el desarrollo tecnológico. A ello se suma la importancia de la pesca, ya que la progresiva retirada del hielo está abriendo nuevas zonas de explotación pesquera, con el consiguiente riesgo de sobreexplotación.

Pero es en el terreno de la seguridad donde el Ártico se ha consolidado como un espacio de rivalidad creciente. La región ha sido objeto de una progresiva militarización, con Rusia reforzando sus bases en el norte y Estados Unidos incrementando su presencia en Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. No es casual que Washington intentara, en 2019, adquirir la isla: su posición es clave para el control de las rutas marítimas y para la vigilancia estratégica del Atlántico Norte. De igual forma, las islas Svalbard, bajo soberanía noruega, han cobrado un protagonismo especial desde la guerra de Ucrania, intensificando las tensiones con Moscú en un entorno cada vez más volátil.

En este escenario, el Ártico ha dejado de ser un desierto helado al margen de la política global para convertirse en un espacio decisivo en el que se cruzan tres dimensiones clave: comercio, recursos y seguridad. Los países con presencia en la región, y aquellos que aspiran a tenerla, saben que el futuro del Ártico será también, en buena medida, el futuro de la geopolítica mundial.

Comercio

El deshielo del Ártico está modificando una de las estructuras más estables del planeta: la banquisa, ese manto de hielo flotante que durante milenios ha permanecido congelado la mayor parte del año. El calentamiento global ha reducido su extensión y espesor, y lo ha hecho de manera mucho más acusada en el Polo Norte que en otras regiones del planeta. Hoy, áreas que antes permanecían selladas por el hielo durante todo el año se abren a la navegación en los meses de verano, permitiendo la circulación de buques comerciales con el apoyo de rompehielos. Según los pronósticos científicos, si la tendencia actual continúa, hacia mediados de este siglo algunas de las rutas podrían ser transitables sin apoyo de rompehielos durante varias semanas al año.

Este cambio supone una auténtica revolución para el comercio mundial. El Ártico ofrece tres grandes rutas marítimas que, aunque todavía presentan desafíos de seguridad y condiciones extremas, se perfilan como alternativas estratégicas a los grandes corredores actuales (el Canal de Suez y el Canal de Panamá).

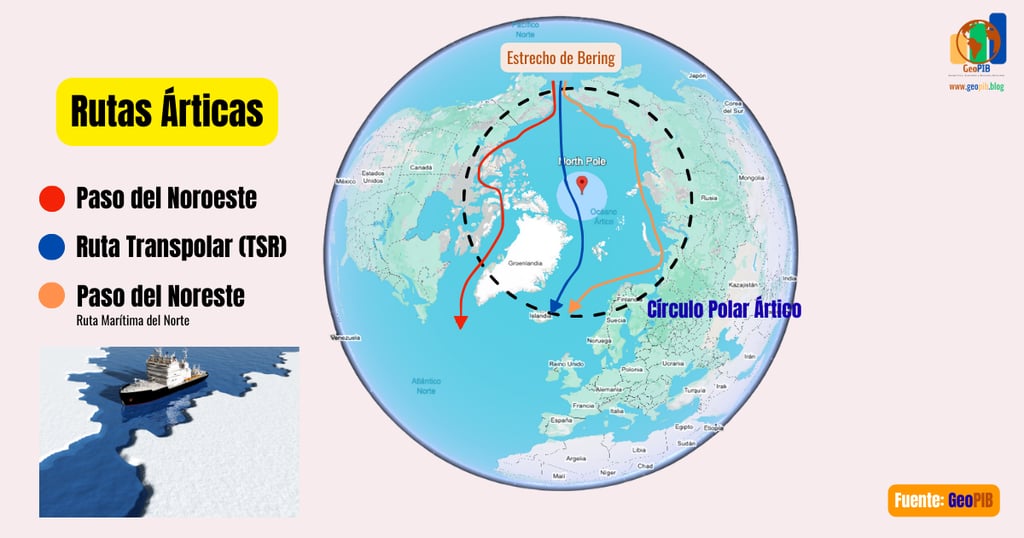

El Paso del Noroeste (NWS): Recorre el archipiélago ártico de Canadá conectando el Atlántico con el Pacífico. Históricamente intransitable, hoy se abre estacionalmente, aunque sigue siendo la más peligrosa por sus estrechos, escasa cartografía y mayor exposición a bloques de hielo erráticos.

La Ruta Transpolar (TSR): Atraviesa directamente el Polo Norte geográfico en línea recta entre el estrecho de Bering y el Atlántico Norte. Su gran atractivo es la reducción máxima de distancias, pero hoy es la menos viable porque aún requiere largos tramos de navegación en mar helado y un fuerte apoyo logístico.

El Paso del Noreste o Ruta Marítima del Norte (NSR): Bordea la costa septentrional de Rusia desde el estrecho de Bering hasta el mar de Barents. Es la más utilizada actualmente porque se beneficia del deshielo estival y del respaldo de la infraestructura rusa de rompehielos nucleares. Moscú la considera una de sus grandes bazas estratégicas para el comercio global.

Rutas Árticas

Las ventajas de estas rutas quedan claras en términos de ahorro de tiempo y distancia. Según los cálculos actuales, un viaje entre Vladivostok y San Petersburgo se acorta en más de 9.000 km y hasta 21 días de navegación respecto al Canal de Suez. En la ruta Osaka-Londres, el recorte es de casi 6.000 km y 13 días menos de trayecto. Para un itinerario entre Dailán y Róterdam, el ahorro supera los 5.000 km y casi dos semanas de viaje.

Estas diferencias no solo implican un beneficio económico para las navieras, sino también un impacto directo en el consumo de combustible y en la reducción de emisiones contaminantes. El acortamiento de miles de millas náuticas supone menos gasto energético y, por tanto, menos huella de carbono. Sin embargo, estos beneficios se ven contrapesados por los riesgos inherentes a la navegación ártica: cambios repentinos en las condiciones meteorológicas, la presencia de hielo a la deriva, carencia de puertos de refugio y limitadas infraestructuras de salvamento.

En definitiva, el Ártico se presenta como una nueva autopista marítima del siglo XXI, pero todavía condicionada por la incertidumbre climática, los retos tecnológicos y, sobre todo, la creciente pugna geopolítica por el control de estos corredores estratégicos.

Distancias entre puertos

Recursos naturales

El deshielo del Ártico no solo abre nuevas rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico, sino que deja al descubierto uno de los mayores tesoros geológicos del planeta: ingentes cantidades de hidrocarburos, minerales estratégicos y caladeros de pesca hasta ahora inaccesibles. Esta es la verdadera razón por la que el Ártico se ha convertido en una de las áreas de mayor disputa geopolítica del siglo XXI.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el Ártico podría albergar el 13 % del petróleo no descubierto del mundo y el 30 % de las reservas de gas natural. Buena parte de estas riquezas se localizan en la plataforma continental ártica, una extensa franja marina con profundidades generalmente inferiores a los 500 metros, lo que facilita la exploración y extracción.

La Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) establece que cada país ribereño tiene derecho a explotar los recursos situados hasta 200 millas náuticas de sus costas como Zona Económica Exclusiva (ZEE). si la plataforma continental a la que pertenece sobrepasa ese límite, la Comisión Internacional para los Límites de la Placa Continental de Naciones Unidas puede aumentar su territorio marítimo. Esto hace que varios países (Rusia, Canadá, Dinamarca y Estados Unidos) reclamen el aumento de su plataforma. Sin embargo, la situación se complica porque varios Estados reclaman áreas adicionales al considerar que la dorsal de Lomonósov, una cordillera submarina de 1,2 millones de km², es la prolongación natural de su plataforma continental. Rusia ha sido el país más activo en este terreno, llegando a plantar en 2007 una bandera de titanio en el lecho marino del Polo Norte como gesto simbólico de soberanía.

El interés es claro: controlar esta franja supone acceso directo a los mayores yacimientos inexplorados de hidrocarburos del planeta, en un contexto de creciente competencia por la energía.

Además de los recursos minerales el Ártíco posee unos de los mayores caladeros del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la región ártica podría albergar entre el 10 y el 12% de las capturas globales de pescado en las próximas décadas, con especies de gran valor comercial como el bacalao, el arenque o el fletán.

El Mar de Barents es hoy uno de los caladeros más productivos del planeta, donde Rusia y Noruega comparten un régimen de gestión pesquera que busca evitar la sobreexplotación. Sin embargo, el deshielo está desplazando especies hacia el norte, lo que multiplica el interés de países como Estados Unidos, Canadá, Islandia y Dinamarca (a través de Groenlandia).

Recursos naturales (minerales e hidrocarburos)

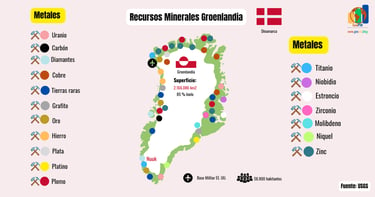

La segunda gran pieza del tablero ártico es Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca que concentra una de las mayores reservas minerales del planeta. La isla, cubierta en un 85 % por hielo, guarda en sus márgenes depósitos de uranio, tierras raras, níquel, oro, cobre, zinc y grafito..., todos ellos recursos críticos para la transición energética y las nuevas tecnologías.

El interés geopolítico por Groenlandia ha crecido de forma exponencial. En 2019, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a proponer la compra de la isla, consciente de su doble valor:

1. Estratégico, por su posición en el corazón del Atlántico Norte, clave para el control de las tres rutas árticas.

2. Económico, por su potencial minero y energético a medida que el deshielo permita acceder a nuevas áreas de explotación. Según el Servicio Nacional de Geología de Dinamarca y Groenlandia (GEUS), la isla posee unos recursos de tierras raras evaluados en 36,1 millones de toneladas, aunque, a día de hoy, y según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) económicamente y técnicamente recuperables son unos 1,5 millones de toneladas. Asimismo, y según el USGS, Groenlandia cuenta con 6 millones de toneladas de grafito (0,75 % del total mundial) y 235.000 toneladas de litio (0,20% mundial). Otro de los recursos importantes con los que cuenta Groenlandia son los hidrocarburos, según GEUS en la isla hay el equivalente a unos 28.300 millones de barriles de petróleo.

Esta situación estratégica, acompañada del consiguiente deshielo de parte de su territorio, hace que Groenlandia sea una zona de enorme interés geopolítico por EE. UU. e incrementa la tensión entre Dinamarca, Estados Unidos y otros actores globales que ven en Groenlandia un punto neurálgico para el futuro del comercio, la energía y la seguridad internacional.

Groenlandia (recursos minerales)

Seguridad internacional

La seguridad internacional en el Ártico está marcada por la creciente militarización de las potencias con intereses en la zona. El conflicto por recursos naturales, las nuevas rutas de navegación y el debilitamiento de la cooperación regional tras la guerra en Ucrania están convirtiendo a esta zona en uno de los espacios más militarizados del planeta .

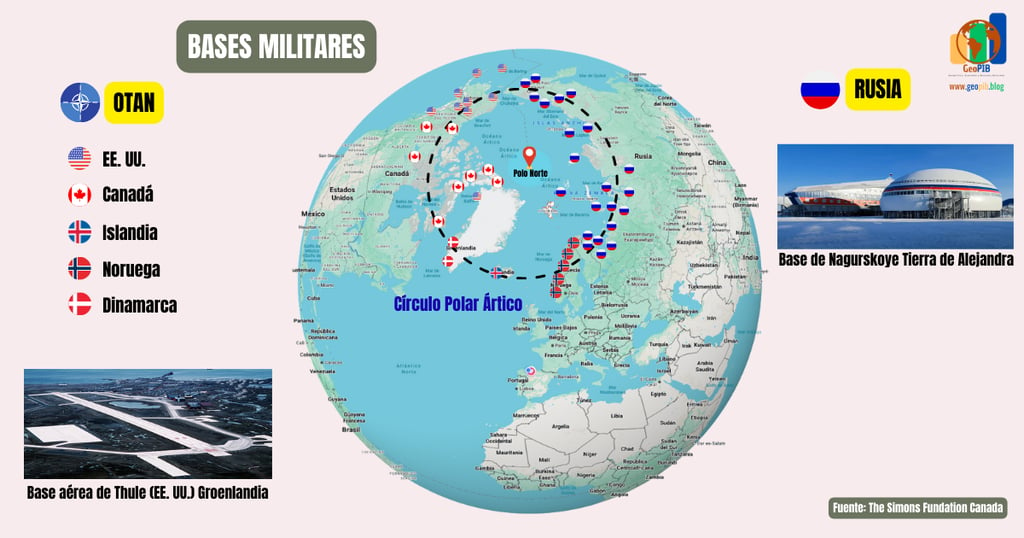

El mapa que compartimos muestra la distribución de las bases militares de la OTAN y de Rusia en el Ártico. Según un informe de The Simons Foundation Canada, actualmente existen unos 69 sitios militares activos o asistidos en los cinco estados con costa en el Océano Ártico: Rusia con 32, es con diferencia el país con más bases en la zona; le sigue Noruega con 15; Estados Unidos con 10; Canadá con 8; Groenlandia/Dinamarca con 3 e Islandia con 1.

Más de la mitad de la costa ártica pertenece a Rusia, lo que explica su enorme despliegue militar. Moscú ha reabierto más de 50 bases de la era soviética y, en los últimos seis años, ha construido más de 475 emplazamientos militares a lo largo de su frontera norte, reforzando aeródromos, radares y guarniciones estratégicas en islas como la Tierra de Francisco José, Kotelny o Wrangel.

El Ártico se está consolidando como un tablero estratégico de primer nivel. Mientras Rusia apuesta por la militarización y la reapertura de infraestructuras soviéticas, la OTAN refuerza posiciones para contener el avance ruso, situando a la región en el centro de la competencia global.

Rusia: mantiene la mayor concentración de bases en el Ártico, apoyada en su flota de rompehielos nucleares y en su doctrina de control sobre la Ruta Marítima del Norte. Considera la región un espacio vital para su seguridad energética y militar. La Federación Rusa es la mayor potencia ártica en términos territoriales, con

aproximadamente 24.000 km de costa ártica (más del 53% del total) y gran parte de la Ruta del Norte. Esta región representa el 20% del PIB ruso debido a sus vastos recursos de hidrocarburos, pues de los 61 mayores yacimientos de petróleo y gas del Ártico, 43 están en territorio ruso. Aunque Rusia sostiene que busca preservar la paz y la cooperación en el Ártico, su creciente militarización contradice esta postura. Rusia cuenta con dos tercios de sus submarinos con misiles balísticos (ICBM) en la península de Kola, y planea desplegar más plataformas flotantes de producción nuclear, lo que podría convertir la región en la más nuclearizada del mundo para 2035. Desde la perspectiva rusa, una fuerte presencia en el Ártico sirve tanto como un elemento disuasorio como una línea de defensa, especialmente ante la creciente actividad de la OTAN en la región.

Estados Unidos: concentra su presencia en la base aérea de Thule (Groenlandia), fundamental para el sistema de defensa antimisiles de la OTAN y la vigilancia espacial. Washington también está reforzando su flota ártica en Alaska y sus capacidades militares en el Ártico, desplegando cazas F-35, mejorando radares y sistemas de defensa en Alaska e invirtiendo en infraestructuras portuarias en Nome. Diplomáticamente, ha reabierto su consulado en Nuuk (Groenlandia) y establecido presencia en Tromsø (Noruega). Todo ello refleja una notable transición del multilateralismo al unilateralismo de la política ártica estadounidense en los últimos tiempos.

Canadá: apuesta por patrullas de soberanía y bases en el Ártico canadiense, en defensa de su reclamo sobre el Paso del Noroeste, en disputa con EE.UU. En el plano militar, Canadá ha intensificado sus maniobras y ejercicios en el Ártico, especialmente a través de la Operación NANOOK, que desde 2007 reúne cada verano a miles de efectivos para entrenamientos en defensa, logística y seguridad marítima. Además, el país invierte en la modernización de su flota de rompehielos y en la construcción de patrulleros árticos y bases de apoyo logístico, como la de Resolute Bay.

Dinamarca: controla Groenlandia, pieza geoestratégica clave por su cercanía al Atlántico Norte y el Ártico Central. En 2019, EE.UU. llegó a proponer su compra, lo que refleja su valor estratégico. A través de Groenlandia y las islas Feroe, juega un papel estratégico en el Ártico, ya que controla una de las posiciones más relevantes para vigilar y asegurar las rutas marítimas del Atlántico Norte. Aunque su presencia militar directa es limitada en comparación con Rusia o Estados Unidos, su alianza con la OTAN convierte su territorio en un enclave clave para la seguridad de Occidente en el Ártico. El punto neurálgico es la base aérea de Thule, en Groenlandia, gestionada por Estados Unidos, que funciona como un centro de defensa antimisiles y vigilancia espacial. Dinamarca, por su parte, ha fortalecido en los últimos años su Comando Conjunto Ártico y ha destinado mayores recursos a patrullas navales, aviones de reconocimiento y cooperación con Canadá, Islandia y Noruega para reforzar la seguridad en la zona.

Noruega: El núcleo de su presencia militar se encuentra en la zona de Finnmark, en el extremo norte, donde ha reforzado bases aéreas y navales, además de desplegar sistemas de vigilancia avanzados para monitorear los movimientos rusos. La cooperación con Estados Unidos es fundamental: en 2021, ambos países firmaron acuerdos que permiten a Washington utilizar de forma ampliada infraestructuras militares noruegas, incluidas las situadas cerca del Ártico. El archipiélago de Svalbard añade un componente geopolítico singular. Aunque el Tratado de Svalbard (1920) reconoce la soberanía noruega, también concede a otros países derechos económicos en el área, lo que genera tensiones recurrentes con Rusia, especialmente tras la invasión de Ucrania. Moscú mantiene una pequeña comunidad en Barentsburg y ha cuestionado en ocasiones las restricciones noruegas en la explotación de recursos, lo que convierte a estas islas en un potencial foco de fricción en el futuro.

Islandia: pese a no contar con fuerzas armadas propias, ocupa un lugar estratégico en el Atlántico Norte, sirviendo como punto de enlace entre América del Norte y Europa. Su papel en la seguridad ártica se centra en el uso de infraestructuras militares por parte de la OTAN y, en especial, de Estados Unidos, que mantiene una presencia destacada en la base aérea de Keflavík. Esta instalación, reactivada en 2016 tras años de inactividad, es clave para las operaciones de patrulla aérea y vigilancia marítima en el Ártico. Así, Islandia actúa como un nodo logístico y de inteligencia en la región, consolidándose como un eslabón esencial en la estrategia de contención del poder ruso en el círculo polar.

Bases militares en el Ártico

Conclusiones

El Ártico representa una de las mayores paradojas de nuestro tiempo. El deshielo acelerado, consecuencia directa del cambio climático, simboliza una amenaza existencial para el planeta, desde la pérdida de biodiversidad hasta el aumento del nivel del mar que afecta a millones de personas en las costas del mundo. Sin embargo, esa misma transformación abre oportunidades económicas sin precedentes: acceso a ingentes recursos naturales antes inaccesibles (petróleo, gas y minerales estratégicos) y la aparición de rutas marítimas que reducen significativamente el tiempo y los costes del comercio internacional. El drama climático se convierte, así, en una fuente de ambición económica y geopolítica.

La humanidad se enfrenta a un dilema: aprovechar las ventajas económicas de un Ártico cambiante o preservar su frágil equilibrio medioambiental. Los países con costa en el océano Ártico (Rusia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca y Noruega), junto con potencias interesadas como China y la Unión Europea, ya compiten por el control de territorios, rutas y recursos, militarizando la región y proyectando sus intereses estratégicos.

En este contexto, garantizar que el paso por las rutas marítimas árticas y la explotación de sus recursos se gestionen bajo un marco de cooperación internacional será clave para evitar que la región se convierta en un escenario de conflicto permanente. El Ártico debería concebirse como un espacio de corresponsabilidad global, donde el acceso sea equitativo y sostenible. De lo contrario, la región corre el riesgo de convertirse en un nuevo epicentro de tensiones geopolíticas, con consecuencias que trascenderían lo regional para impactar en la estabilidad global.

Por otro lado, China, aunque no es una nación ártica, ha desarrollado un interés creciente en la región, principalmente por razones económicas. Con el 46% de su PIB dependiente del comercio marítimo busca abrirse paso como actor clave sin necesidad de bases militares, utilizando la cooperación científica, tecnológica y diplomática. Pekín se autodefine como un «Estado cercano al Ártico» y promueve la llamada «Ruta de la Seda Polar», con el objetivo de participar en el comercio, la energía y la investigación científica en la región.

Por último, la Unión Europea busca mantener un papel relevante en el Ártico, respaldada por la presencia de Dinamarca, Finlandia y Suecia. Aunque su estrategia inicial estuvo ligada a la protección medioambiental, los movimientos de Rusia y el deshielo acelerado han impulsado un enfoque más geopolítico. La UE reconoce hoy al cambio climático como principal amenaza, pero también advierte de que los recursos naturales y las nuevas rutas marítimas pueden convertirse en focos de competencia y conflicto. Sin embargo, su exclusión del Consejo Ártico limita su capacidad de influencia, obligándola a actuar principalmente como potencia económica. Importa hasta el 40% del pescado de la región y cerca de una cuarta parte de sus productos energéticos, al tiempo que sus políticas verdes aumentan la demanda de minerales críticos. Bruselas afronta el desafío de superar la falta de coordinación estratégica, evidenciada en el caso de Groenlandia, si quiere evitar quedar relegada a un papel marginal en una región clave para la seguridad y el equilibrio global.

En este contexto, el Ártico se convierte en un epicentro de la competencia global, donde confluyen seguridad, abundantes recursos naturales y el control de nuevas rutas marítimas. El frágil equilibrio entre cooperación e intereses estratégicos corre el riesgo de romperse, dando paso a una nueva dinámica de confrontación en el extremo norte del planeta.